"El lugar sin límites" de José Donoso

Editorial Club Brugera. Barcelona, 1984.

Hace ya varios años hurgando en la filmografía del cineasta mexicano Arturo Ripstein pude ver su adaptación de la breve novela del escritor José Donoso, "El lugar sin límites". Sin saber nada del libro, ni del guión -tiempo después supe del trabajo de Manuel Puig- recuerdo haber quedado maravillado y con ganas de seguir viendo más películas de su extensa obra. En el caso puntual de "El lugar sin límites", me impresionó esa atmósfera de violencia y sordidez que impregnaban todo el relato y la excepcional actuación de Roberto Cobo quien interpreta al personaje central, "la Manuela". Pasaron algunos años y algunas lecturas de José Donoso ("Coronación", "El jardín de al lado", "La desesperanza" y algunos cuentos) y siempre me había quedado pendiente la lectura de esta novela, hasta que hace unos pocos días pude dar con ella.Tanto el libro como su adaptación son dos obras excelentes que valen la pena visitar.

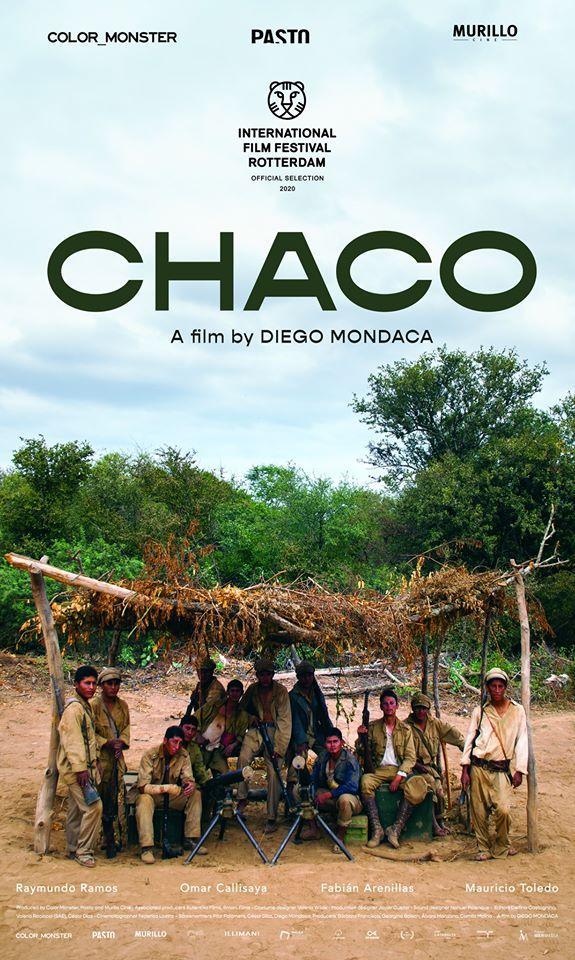

Fotograma de la película "El lugar sin límites", de

Arturo Ripstein, 1978.

La trama de "El lugar sin límites" transcurre en un paraje semi rural de Chile, aislado y desolado, llamado Estación el Olivo. Esta situación de desolación y tristeza pareció haber comenzado con la construcción de una carretera a unos dos kilómetros del paraje, dejando a "Estación" marginada y sólo conectada por un tren cada vez más ocasional. La falta de infraestructura mínima en el poblado como por ejemplo la ausencia de electricidad y la ambición del senador y poderoso empresario Alejandro Cruz (Don Alejo), quien fue comprando todos los terrenos para extender sus viñedos, convirtieron a "Estación" en una tierra imposible para sus habitantes. Incluso para Manuela, la japonesita y el resto de las prostitutas del burdel abierto hace muchos años por la japonesa, madre de la japonesita y ya fallecida.

Casi toda la acción de la novela está situada en el prostíbulo administrado por la japonesita y su padre, una travesti apodada la Manuela y de nombre real Manuel González Astica. Allí conviven padre, hija y el resto de las prostitutas -Luci, Clotilde, Nelly, entre otras-. Los días y las noches transcurren en el más profundo de los aburrimientos, por la falta de clientes, pero con la preocupación constante por el posible regreso de Pancho Vega, un hombre violento y obsesionado con Manuela, a la que ya había golpeado salvajemente una vez, hasta la oportuna intervención de Alejandro Cruz. Pancho Vega maneja un camión rojo que fue comprado con la ayuda de Cruz mediante un préstamo que jamás fue saldado. En las discusiones entre ambos nos enteramos que Vega se crió en las tierras de Cruz con él y su esposa Misia Blanca y que el poder de Cruz en el pueblo es casi absoluto.

En un momento dado la novela hace un salto hacia atrás, unos veinte años y nos relata la llegada de Manuela al pueblo, contratada por la japonesa para bailar en el prostíbulo y congraciar a la gran cantidad de clientes que llegaban al lugar en aquel momento. Esta parte es importante porque se relata la situación que llevó a Manuela a acostarse con la japonesa quien quedará embarazada y dará a luz a la japonesita. Al parecer Cruz le habría apostado a la japonesa la propiedad del prostíbulo si lograba esta "conquista", que él mismo debería ver desde atrás de una ventana. En la narración sobre la intimidad entre la japonesa y la manuela, la primera logra el acercamiento necesario implementando un cambio de roles (hombre/mujer), lo que aparentemente pudo permitir que se concretara el coito. Sin embargo, en varios pasajes del libro se pone en duda la identidad del padre de la japonesita siendo probable que lo sea el propio Cruz. Porque Cruz es el dueño de las tierras pero también de los cuerpos de la Estación el Olivo.

Finalmente sucede la tragedia que se venía anunciando desde el inicio de la novela. Pancho Vega asiste con su cuñado Octavio al burdel de la japonesita para festejar el pago total de la deuda a Alejandro Cruz, gracias a la ayuda de su compadre y cuñado. Pese al intento de ocultarse en el gallinero, Manuela termina entrando al salón a bailar con Pancho Vega quien borracho pedía por ésta. En un momento dado Octavio ve que estos dos se besan y termina recriminando a su cuñado el beso a Manuela. El miedo de Vega al quedar expuesta su homosexualidad lo lleva a intentar tapar esto con una nueva agresión física a Manuela, que a pesar de correr por el campo es atrapada y asesinada a golpes por ambos hombres.

Sin dudas que vale la pena tanto el libro como la película. Obviamente como suele suceder en las adaptaciones quedan afuera algunos personajes y no se narran la totalidad de las escenas. Pero me parece que en ambos casos la temática más importante que yo he identificado de la novela -la transfobia o la intolerancia a la diversidad- está perfectamente abordada en ambos casos.

Un sistema que si bien se presentaba terriblemente opresivo para casi la totalidad de los habitantes de "Estación" para Manuela lo será doblemente opresivo por su condición de homosexual, travesti y viejo. Su permanente lucha por fijar una identidad ante el resto, no sólo se enfrenta a la violencia explicita de su hostigador más inmediato. Aparece también en las discusiones con la japonesita, donde rechaza su masculinidad y su paternidad. Al fin y cabo la dignidad de Manuela pasa por el rechazo a ese "ser" hombre. Su larga lucha por la identidad -como travesti pero también como artista- ha recorrido un camino de exclusión, burlas y castigos -físicos y simbólicos-. Desde aquel lejano momento en que es echada de la escuela por besar a otro chico y luego todas las humillaciones en los burdeles donde era agredido todas las noches. Su llegada a este infierno llamado Estación el Olivo marca el principio del fin. Porque su vida siguió con más padecimientos: físicos, económicos y emocionales. El final no la sorprendió porque ya estaba anunciado.